ليبيات 39

حقائق1

في ليبيا ما يقارب الـ 140 قبيلة ومجموعات عائلية، لها امتدادات جغرافية عبر الحدود ووشائج دم مغاربية ومشرقية ومتوسطية وأفريقية عبر الصحراء. ولكن القبائل الكبيرة التي لها تأثير فعلي لا يتجاوز عددها الـ 30 قبيلة بما في ذلك تكتلات عائلية.

والتركيبة البنيوية القبلية للمجتمع الليبي، قوامها الأمازيغ والعرب وما انبثق عنهما بفعل الإسلام وبخاصة المتصوفة من قبائل المرابطين والأشراف وبفعل الدولة العثمانية من قبائل الكراغلة.

تشير إحصاءات الى أن 90 في المئة من الليبيين يستشعرون بــ(الانتماء إلى القبيلة)، إذ يعتبر 45 في المئة أن صلتهم بقبائلهم وثيقة وقوية جداً، في مقابل 45 في المئة يحسون بمجرد ارتباط بالقبيلة، في حين لا يكترث 10 في المئة لهذا الانتماء.

المظلة

في دولة لن تعرف الاستقرار السياسي لفترات طويلة، وعانت من ضعف الإدارة والتصرف، كانت للرابطة أو الروابط الاجتماعية الدور الفاعل، في تسيير الأمور وترتيبها، وفرض شكلاً من أشكال التنظيم الإداري والحكم لضبط تسيير احتياجات الفرد. في شكل تكافل اجتماعي يضمن للفرد حقوقه، وينتظر منه تنفيذ واجباته اتجاهها (فارس يحيي قبيلة، وقبيلة ما تحيي فارس).

القبيلة، كانت الرابطة الاجتماعية التي استطاعت أن تكون المظلة الحامية للفرد أو العضو الذي ينتمي إليها، خاصة في بلد محدود الموارد. وليست القبيلة مجموعة الأفراد التي تتفق النسب، إنما قد يكون بعض الأفراد المنتمين، ممن دعتهم الظروف للالتجاء أو الاحتماء، أو الانضواء.

وفي ليبيا، تمثل القبيلة العصب الأساس للتركيبة الاجتماعية للمجتمع، وعلى أساسها تدار الكثير من الأمور، وتنجز الكثير من الأحداث. فلقد سجل التاريخ الكثير مما جرى بين القبائل الليبية، من منازعات وغزوات وحروب، وتحالفات تحفظ الدعم والإسناد عند الحاجة، الأمر الذي أوجد بعض الحساسيات بين القبائل، الأمر الذي أثر على حركة الجهاد الليبي إبان الاحتلال الإيطالي لليبيا.

ارتباط

حتى بعدما عرفت ليبيا نوعاً من الاستقرار السياسي، في مرحلة أولى ممثلة في الملكية، ومرحلة ثانية من حكم القذافي، لحوالي 60 سنة، إلا أن القبيلة كان لها الدور الأساسي في بناء الدولة وإرساء سلطتها، وإن كان بشكل غير مباشر، وبشكل خاص خلال فترة حكم القذافي، التي نمى فيها من جديد الارتباط بالقبيلة، خاصة وإنها ارتبطت بتحقيق مجموعة من المكاسب المادية والاجتماعية والسياسية. فرأينا صعود بعض القبائل وتصرفها في شؤون الدولة، اعتماداً على صلتها المباشرة برأس الدولة (القذافي)، أو بناءاً على التحالفات القائمة بينها وبين القبائل الأخرى، وصارت (لمن ترجع) فاتحة لقضاء الحوائج.

ولتعميق هذا البعد القبلي، اعتمد نظام القذافي على التدخل في الشأن القبلي، من خلال الإمساك بمفاصل قضاياها الساخنة والتي تتماس مع مثيلاتها، وكان يخص بعض القبائل بزيارات خاصة، حد الإقامة لفترات زمنية. فعرفنا برقيات القبائل ودعواتها ومنحها القائد منح وعقارات في شكل هدايا.

حتى القبائل التي أظهر بعض أبنائها عصياناً، في شكل محاولات انقلابية أو أعمال سياسية، استطاع القذافي أن يوجد من أبنائها من يقوم على تنفيذ أحكام شعبية، من الإعدام في الساحات العامة، إلى التبرؤ، والحرمان من الحقوق المدنية. ومن الطريف، إن مصطلح الوطن، لا يعني ليبيا بقدر ما يعني البقعة الجغرافية التي تعيش عليها القبيلة وتمتد سيطرتها عليها.

لا شيء تغير

ثورة جديدة يقوم بها الشعب الليبي، يبتغي منها العيش حراً سعيداً، في ظل دولة تكفل له حقوقه وتشعره بإنسانيته. وخلال ثماني أشهر، عرف الشعب الليبي حالة من الالتحام والتوحد لم يعرف لها التاريخ الليبي نظر في تاريخه، ورغم محاولات القذافي المستميتة للضرب على وتر القبيلة، إلا أنه لم ينجح باستثناء بعض القبائل التي حافظت على خيطٍ يربطها به، اعتماداً على تجاربها وما طالها من تعزير.

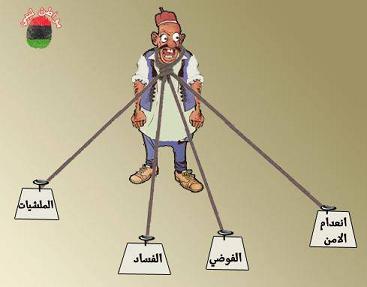

وانتصرت ثورة 17 فبراير، واكتشف الجميع هشاشة الدولة الليبية، وأنها دولة الشخص الواحد، بلا مؤسسات يعتمد عليها، وكنتيجة مباشرة، عادت القبيلة كحضنٍ قادر على احتواء أبنائه، ومنحهم شكلاً من أشكال الدعم السياسي، وبالتالي تحول الأمر من (مكسب) إلى (غنيمة)، فصارت كل قبيلة تحاول الحصول على أكثر ما تستطيع من غنائم وحصص لتقوية وجودها، وصارت من جانبٍ خفي تتحكم في مصائر الأمور، من خلال المدن التي تتركز فيها والحدود الإدارية. وبمراجعة الكثير من الأحداث التي مرت على ليبيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سنجد بالبحث الدور الكبير للقبيلة في الكثير من الأمور، فحتى اللعبة السياسية، مورست من خلال القبائل وإن اتخذت مسمى الحزب، وعلى ذات السبيل سارت المؤسسة العسكرية. ولعل المبتدأ كان حكومة (الكيب) التي اعتمدت على المحاصصة.

صراع

عرفت ليبيا بعد 17 فبراير، الكثير من المواجهات والصراعات المسلحة، وسواء شئنا أم أبينا، فإن هذه الصراعات برغم التزويق والتزيين، هي في أساسها صراعات قبلية، فبالنظر لطرفي الصراع سنكتشف أن مكون كل جهة هو مكون قبلي أصيل.

وبالنظر إلى المجتمع الليبي، سنجد إنه حتى المدن الكبيرة تعرف هذه النزعة القبلية، فالمواطن الليبي الذي يعيش في المدينة –طرابلس على سبيل المثال-، تجده لا ينتمي لهذه المدينة التي أفنى فيها جدُ جده عمره، بل هو ينتمي لمدينة ما أو قرية ما، هي في الأساس موطن قبلي، حتى أنا نفسي، وأنا أكتب هذه المقالة، لا أجد نفسي خارج هذه الدائرة –إلا ما رخم ربي-، لأني وجدت هذه الرابطة قد ساعدتني ذات مرة. ولكن هذا لا يعني نسبة الـ100%، فالكثير من العائلات في طرابلس وبنغازي –على سبيل المثال- تقطعت السبل بينها وبين قبائلها من القديم، ولم يعد من شيء يربطها إلا الاسم.

ولو نظرنا للصراع المسلح الذي تعيشه طرابلس الآن، والذي جهّز وحشّد له تحت مسمى (عملية فجر ليبيا)، وتبنته جهة ممثلة في مجموعة من الأسماء تمثل مجموعات عسكرية مسلحة ومجهزة، وقيامها بعملها العسكري دون الرجوع للدولة. سنجد إنه اتخذ الصفة القبلية، فالشارع لا يقول بـ(عملية فجر ليبيا)، لكنه يرى إن ما يحدث هو صراع قبلي بين (مصراتة) و(الزنتان)، وأنه ثمة أحلاف تدعم كل طرف.

والمتتبع سيجد إن الليبيين انقسموا بين مع وضد، باختلاف مرجعياتهم وحساباتهم، وبنظرة سريعة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، سنكتشف العمق القبلي وأثره الكبير في التكوين الثقافي والمعرفي للشعب الليبي، بناءاً على ما يحدث في طرابلس الآن. وسنجد من التحليلات المدهش والغريب والمتطرف.

إن التحدي الحقيقي لقيام الدولة الليبية، هو بناء العقلية الليبية وإخراجها من دائرة القبيلة إلى دائرة الوطن، أو الولاء للوطن كأرض تجمع الليبيين وتصهرهم جميعاً في بوتقته، بحيث يستفاد من هذا الجهد في بناء الدولة، بدل تشتته في قضايا هامشية.

*

حفظ الله ليبيا

_________________________________________________

1- «القبلية» وطبيعتها في ليبيا / فرج نجم (موقع ؤسان).